Sekundarstufe I

Nach der Primarstufe werden die Schüler*innen von der 5. bis zur 10. Klasse in der Sekundarstufe I unterrichtet – entweder im Bereich der Hauptschule oder der Förderstufe.

Ende des Seitenheaders.

In der Sekundarstufe I werden die Schüler*innen in unterschiedlichen Bildungsgängen unterrichtet – je nachdem, welche individuellen Lernvoraussetzungen sie mitbringen. Wir unterscheiden hier zwischen "Hauptschule" und "Förderstufe".

Während der Sekundarstufe I können die Schüler*innen zwischen diesen beiden Lerngruppen wechseln. Unabhängig vom Bildungsgang gilt: Während der gesamten Schulzeit möchten wir die Persönlichkeit, die kommunikativen Kompetenzen und die soziale Integration unserer Schüler*innen stärken.

Im Folgenden stellen wir die beiden Bildungsgänge "Hauptschule" und "Förderstufe" näher vor.

Ziel der Hauptschule ist es, die Schüler*innen zu einem eigenverantwortlichen und selbstständigen Leben und Handeln zu leiten und sie auf ihre Berufsausbildung oder den Besuch einer weiterführenden Schule bestmöglich vorzubereiten.

In den Klassen 5 bis 10 werden die Schüler*innen nach den Richtlinien des Bildungsgangs "Hauptschule" oder des Bildungsgangs "Lernen" unterrichtet.

Die 5. und 6. Klassen der Sekundarstufe I bilden die sogenannte Erprobungsstufe und somit eine besondere pädagogische Einheit. Am Ende der Erprobungsstufe entscheidet die Versetzungskonferenz, ob der*die Schüler*in den Bildungsgang Hauptschule fortsetzen kann.

Jede Klasse besteht aus maximal zwölf Schüler*innen. Ein Team aus zwei Lehrkräften leitet die Klasse. Nach der 7. Klasse findet in der Regel ein Wechsel des Klassenteams statt.

Die Basis des Unterrichts in der Hauptschule bilden die "Grundlegenden Kompetenzen des Förderschwerpunkts Sehen". Dahinter versteckt sich ein spezifischer Lehrplan für Schüler*innen mit Blindheit oder Sehbeeinträchtigung. Beispielsweise wird die visuelle und taktile Wahrnehmung gefördert, die Brailleschrift (Blindenschrift) und der Umgang mit Computerprogrammen unterrichtet und die Schüler*innen erlernen lebenspraktische Fertigkeiten und Mobilität.

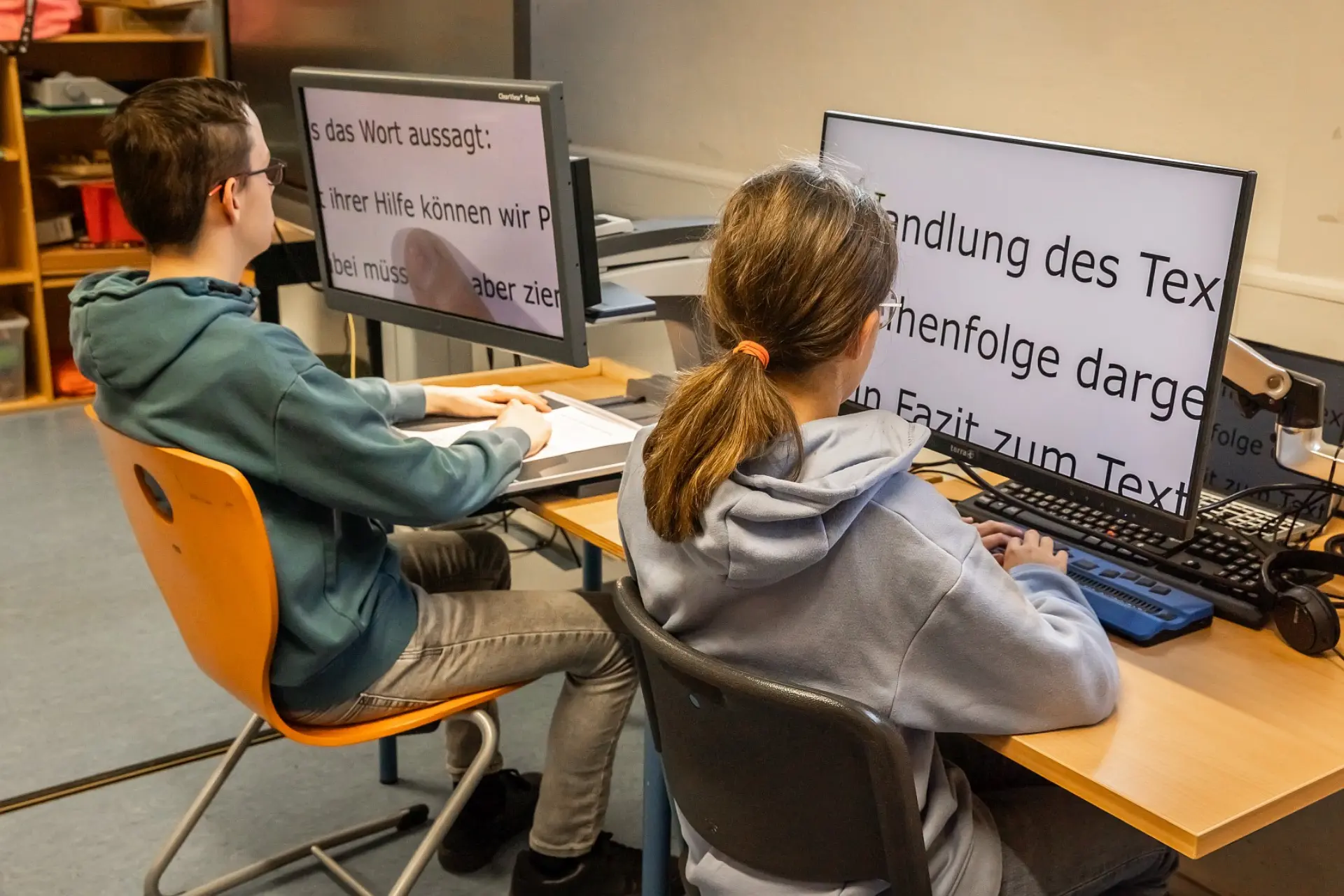

Digitales Lernen ist ein wichtiger Bestandteil des Unterrichts in der Hauptschule. Die Schüler*innen sollen lernen, den Computer mit Tastaturbefehlen zu bedienen. Eine Grundlage dafür ist ein Tastaturschreiblehrgang zum Schreiben im 10-Finger-System. Im Unterricht nutzen die Schüler*innen iPads und Laptops.

Auch Assistive Technologien sind Teil des Unterrichts. Dabei handelt es sich um Soft- und Hardware-Lösungen, die es Menschen mit Behinderungen ermöglichen, digitale Angebote wie Apps oder Webseiten zu nutzen. Dazu zählen Bildschirmlesegeräte, Vergrößerungssoftware, Screenreader und Braillezeile. Die Schüler*innen können verschiedene Hilfsmittel ausprobieren. Die Lehrkräfte unterstützen die Familie dabei, diese individuellen Hilfsmittel zu beantragen.

Neben dem klassischen Unterricht legen wir an unserer Schule großen Wert darauf, die Schüler*innen in ihrer persönlichen Entwicklung zu begleiten und zu stärken. Dafür bieten wir viele verschiedene Angebote:

lebenspraktische Fähigkeiten erlernen (LPF-Unterricht), beispielsweise Ordnungssysteme, Umgang mit Formularen oder Geld

Orientierungs- und Mobilitätsunterricht

Berufsorientierung

Sozialkompetenztraining

Präventionsveranstaltung "Aids- und Gesundheitsaufklärung"

Selbstbehauptung

Stufenübergreifender AG-Nachmittag (z. B. Schulband, Torball, Hauswirtschaft, Coding)

Lesewettbewerb

Klassenfahrten

Torballturnier

Kurshausangebote (z. B. Unterschriftenkurs, blindenspezifische Sportarten)

Lernangebote an außerschulischen Lernorten (z. B. Nationalpark Eifel, Rheinisches Freilichtmuseum Kommern, Biologische Station Kreis Düren)

In den Klassen der Sekundarstufe I – Förderstufe werden die Schüler*innen zu selbstständigem Arbeiten und eigenverantwortlichem Handeln angeleitet.

In den Jahren der Sekundarstufe I – Förderstufe werden die Schüler*innen der Förderstufe jahrgangsübergreifend unterrichtet. Anschließend wird entschieden, ob sie im weiteren Verlauf im Bildungsgang „Lernen“ oder im Bildungsgang "Geistige Entwicklung" gefördert werden.

Der Bildungsgang "Lernen" lehnt sich an die Richtlinien der Hauptschule NRW an und umfasst drei bis vier Jahre. Die Schüler*innen können ihre Schulzeit mit dem ersten Schulabschluss (ESA) oder dem Abschluss LE10 beenden. Dieser bietet im Anschluss die Möglichkeit, an einem Berufskolleg den ersten Schulabschluss nachzuholen.

Die Schüler*innen im Bildungsgang "Geistige Entwicklung" wechseln in die Abschlussstufe, um sich intensiv auf ihr zukünftiges Berufsleben und die selbstständige Bewältigung des Alltags vorzubereiten. So stehen Kompetenzen in den folgenden Lebensbereichen im Fokus:

Arbeit und Beruf

Freizeit

öffentliches Leben

Persönlichkeit und soziale Beziehungen

Wohnen

Die gelernten Kompetenzen werden vorwiegend praktisch angewandt und vertieft. In der Abschlussstufe werden die Schüler*innen darüber hinaus schwerpunktmäßig auf die Arbeit in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung oder auf die Beschäftigung in Integrationsbetrieben vorbereitet. Die Schüler*innen erwerben in der Regel den Abschluss Bildungsgang Geistige Entwicklung (GG).

Soziales Lernen (Klassenrat, Kooperationen)

Förderung digitaler Kompetenzen

Englisch als Begegnungssprache

Wöchentliche Arbeitsgemeinschaften

Praktika

Arbeiten an einem Werkstatttag

Schüler*innenfirmenorientiertes Arbeiten (Schüler*innencafé und Brötchenservice)

Schulgartenpflege

Je nachdem, welche Lernvoraussetzungen die Kinder und Jugendlichen mitbringen, passen wir den Unterricht individuell an. So erhalten beispielsweise manche Schüler*innen bei Klassenarbeiten mehr Zeit. Man spricht hier von einem individuellen Nachteilsausgleich.

Auch die Unterrichtsmaterialien bereiten wir für alle Schüler*innen individuell auf. Wichtig dabei sind unter anderem:

Einsatz verschiedener Punktschriftsysteme (u. a. deutsche Voll- und Kurzschrift, Teilkurzschrift, Eurobraille, englische Vollschrift, LaTeX)

Digitale Dateien nach E-Buch-Standard

Individuelle Veränderungen von Schwarzschriftvorlagen (Veränderung von Schriftart, Schriftgröße, Zeilenabstand)

Eindeutiges und klares Bildmaterial

Strukturierungshilfen (farbliche Markierungen/ verschiedenartige Linien)

taktile Abbildungen

dreidimensionale Modelle

auditive Medien